Musibah Awal Tahun

Gempita kembang api menyambut tahun baru tak selamanya diikuti gempita atas hal lainnya. Paling tidak itulah yang terekam di negeri kepulauan ini, Indonesia. Kesukacitaan awal tahun dalam tiga tahun terakhir tak berumur panjang. Kabar duka yang menggegerkan justru lebih mewarnai suasana membuka tahun yang baru—yang katanya juga penuh harapan baru—ini.

Masih hangat di ingatan kita bagaimana musibah demi musibah mewarnai awal tahun ini. Kapal Motor (KM) Senopati Nusantara yang membawa 571 penumpang dan 57 anak buah kapal tenggelam di perairan Pulau Mandalika, Jepara, Jawa Tengah pada Jumat (29/12/2006) pukul 23.00 setelah diempas ombak besar tak kurang dari enam meter. Kapal yang semestinya dijadwalkan berlabuh malam itu juga di pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, ini akhirnya menyisakan duka bagi seluruh keluarga penumpang, baik yang berada di Kumai, Kalimantan Tengah, tempat keberangkatan kapal, maupun di seluruh negeri. Maklum, mayoritas penumpang berasal dari kelompok masyarakat berkemampuan ekonomi pas-pasan yang tersebar di seantero negeri.

Tak selang lama, sejumlah perahu motor dan kapal feri di perairan Sumatra juga “menyusul” terkena musibah di tengah lautan. Sayang, media massa tak banyak menyoroti musibah ini karena lebih disibukkan oleh berita lain yang—katanya—lebih sensaional. Media massa sempat tergiring serentak oleh musibah lain yang menyusul berikutnya. Ya, pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan KI 574 hilang saat mengudara dari Surabaya menuju Manado tepat di hari pertama tahun 2007.

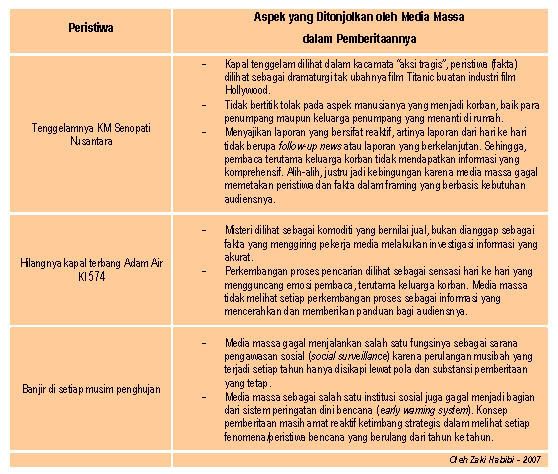

Sontak ramai-ramai media massa menurunkan laporan utama tentang hilangnya pesawat yang saat itu membawa 96 penumpang dan empat awak tersebut. Berita utama di halaman depan media cetak tak lepas dari perkembangan musibah itu dari hari ke hari. Begitu juga dengan radio, televisi, dan situs berita online. Lagi-lagi sayang, media massa justru lebih disibukkan pada aspek sensasi dalam menyajikan laporan-laporan tentang musibah tersebut. Saya telah mencoba melihat kecenderungan hal itu pada media massa atas tiga peristiwa musibah besar yang terjadi di awal tahun ini. Berikut tabelnya:

Tiga tahun terakhir kita selalu membuka tahun dengan bertemu musibah. Coba kita gali lagi memori kita sama-sama. Akhir 2004 tepatnya 26 Desember, gempa bumi dan tsunami mengguncang dunia. Aceh dan Nias menjadi wilayah terparah yang terkena bencana dengan korban 173.981 jiwa melayang dan lebih dari 430 ribu warga harus mengungsi. Awal tahun 2005 pun kita isi dengan suasana duka berkepanjangan.

Lalu, awal 2006 tepat di malam pergantian tahun banjir bandang melanda Jember, Jawa Timur. Kota yang sejuk di sisi timur-selatan Pulau Jawa itu tiba-tiba terisolasi untuk beberapa waktu akibat banjir bandang yang menghanyutkan kehidupan di sana. Meskipun sepanjang tahun itu bencana demi bencana juga mengguncang negeri ini, termasuk gempa dahsyat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Klaten, rupanya musibah belum usai meski penghujung tahun sudah di depan mata.

Di kala musim penghujan kian mencapai puncaknya, bencana berikutnya menghantam negeri ini. Sejumlah kapal laut terempas badai dan gelombang. Pesawat terbang hilang entah di mana saat mengudara. Di darat berkali-kali kereta api, sarana angkutan massal paling “merakyat” dan diklaim paling aman itu, pun anjlok dan terguling dari relnya. Belum lagi banjir musim penghujan yang sudah mulai meringsek ke permukiman warga di berbagai wilayah.

Peran media saat bencana

Di sinilah media massa mendapati tantangannya. Berbagai fenomena bencana yang berulang (baca: punya pola khas) tersebut semestinya disikapi juga dengan cara pandang yang lebih mendalam. Pemberitaan juga tidak cukup lagi sebatas menyampaikan peristiwa belaka (unsur what dan how). Namun, kini pemberitaan harus bergerak melongok lebih dalam unsur mengapa (why) dan lalu bagaimana (so what).

Media cetak sebagai media yang memiliki peluang untuk menurunkan laporan yang lebih komprehensif daripada media online maupun media penyiaran (radio dan televisi) semestinya lebih memainkan perannya dalam konteks pemberitaan bencana. Baik pada saat bencana terjadi, pascabencana, dan terutama lagi justru saat bencana belum terjadi. Artinya, media bukan berarti menjadi semacam “instrumen ramalan”, tetapi memainkan perannya untuk menjadi sarana pendidikan audiens agar ketika bencana datang bukan kepanikan yang melanda. Namun, persiapan yang matang sehingga korban dan kerugian bisa diminimalisasi. Syukur-syukur lagi bisa sampai melakukan langkah preventif bencana, terutama musibah-musibah yang bermula dari ulah manusia, seperti banjir bandang di Jember yang ditengarai akibat penebangan liar pada hutan-hutan di sekitar kota tersebut.

Selain itu, dalam pemberitaan terkait musibah, media massa juga semestinya mengedepankan konsep jurnalisme empati. Yakni, mampu memanusiakan manusia dengan jalan memahami segala rasa yang tengah dialami orang-orang yang terkena bencana. Cara melihat sesuatu akan memengaruhi cara bersikap. Begitu juga dalam pemberitaan tentang bencana. Melihat musibah sebagai penderitaan yang sungguh-sungguh menyesakkan, tapi sekaligus harus menjadi pemicu untuk bersemangat melanjutkan hidup, akan membantu pekerja media saat mengemas, mem-framing, dan menyajikan informasi di medianya dengan berbasis kebutuhan audiens.

Bisakah media kita melakukannya kini? Saya pikir bukti-bukti kekacauan paradigma pemberitaan saat bencana selama ini cukup sudah, tak perlu diperpanjang lagi daftarnya. Benar begitu, ‘kan?

[mm]

Labels: pers

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home